先日、6月で閉店した青山ブックセンターの閉店セールについて書きました。

洋書ビジュアル本がオール500円、そしてペーパーバックは全て200円均一だったと。

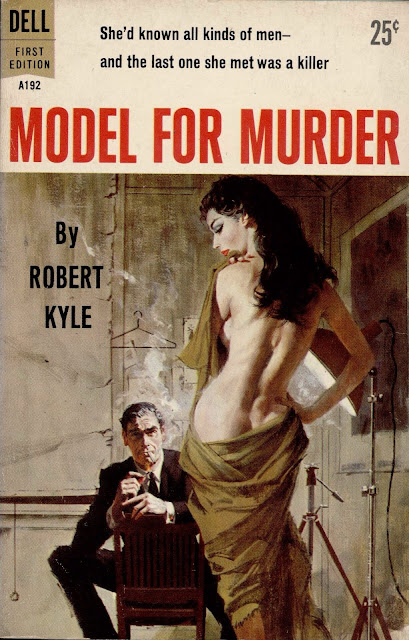

わたしはヴィンテージのイラストにも、滅法目がないんですよ。

特にいわゆる「パルプ・フィクション」のイラストには(笑)

200円。ポストカード1枚でも150円はします。

洋書ですから、中身は読めなくても、ものによってはカバーだけでも充分手に入れる価値はあると思います。

手に入れてどうする?もちろん表紙だけ切り取って額装するんです。4枚くらいのコラージュにして。

所謂日本のアート好きって、どうも純粋芸術ーFine Artにばかり目を向けていて、パルプのカバー、ましてエロティク・イラストレーションなどは、「アート」の範疇には入れてもらえないような気がします。別に「アート」であろうとなかろうとどうでもいいんです。好きなんだから。

前回は600円の写真集や画集を買いそびれた、買わ(え)ないまでも、どのような本が安くなっていたのかを見損なったことでくよくよしていましたが、今は、ひょっとしたらわたし好みのペーパーバック・カバーを見つけることが出来たかも!と、くよくよしています。

例えば、有名なところでは、ロバート・マッギニスのカバー・イラスト。

ウィリアム・アイリッシュの作品のカバーを描いたビル・フレミング。これは1941年の作品です。

2007年から約4年間やっていたMyspace(マイスペース)という、当時世界最大のSNSでは、わたしのこの手のヴィンテージ&エロティック・イラストレーションのポストは、男性女性関係なく人気でした。やはり当時も「フレンズ」は外国の人たちばかりでしたけれど。

こういうポストも、ちょっと間違うと削除されたり、あるアメリカの友人は、もうしょっちゅうアカウントを消されていました。

わたしも英語を満足に話せないし、ロシアやイタリア、スペインなど、ヨーロッパの人たちも、みな流暢に英語を話せるわけではない。それでも同じインターネットでも、「日本人ばかり」のグループよりもずっと自由闊達な雰囲気で楽しかったですね。

当時知り合った20代の帰国子女は、ディータ・フォン・ティースというアメリカのセクシュアル・アイコンが好きだと言っていました。もっとも、帰国子女はみなそんな感じかというとそうではなく、育ちが良くて、美しいものだけが好きで、「ブルース」も「カントリー&ウェスタン」も好きじゃないと嘯いていた美女もいました。理由は「泥臭い(土臭い)」から。

だから前者には上のような絵を送るし、深窓の令嬢には、アカデミックな(?)「アート」を送るわけです。

双方から言われたのは、「Takeo さんはひどく変わっていて扱いにくいけど、センスは認める」

何故そんなことを言われたかというと、例によって二人と仲たがいして「フレンド」を解消してしまうことになったからです。

二人の美女にセンスを認められたことは嬉しいけれど、やはり何処へいっても性格の問題はついて回るのか、あるいはどこまでも日本人とは相性が悪いのか・・・

映画『パルプ・フィクション』で、ユマ・サーマンが、トラボルタにいう

" Don't be a square" = 「あんまりマジメにならないでね!」というシーンが印象的です。(スクエアー=四角四面。江戸っ子なら「マッチカク」と言うんでしょうね)

E.L.O. エレクトリック・ライト・オーケストラ『ターン・トゥ・ストーン』

Via 1 . 2 . 3